结直肠癌作为全球三大癌症之一,约85%的患者面临一种尴尬的“困境”:由于具有微卫星稳定性及成熟错配修复能力(pMMR),导致对前沿的免疫疗法反应不佳,不得不依赖传统的放化疗。虽然“全程新辅助治疗(total neoadjuvant therapy, TNT)”能提升疗效,但它是如何精准调动体内免疫大军、重塑肿瘤“战场”的,其内部机制一直是个黑箱,是突破当前治疗瓶颈的关键。

2025年11月6日,重庆医科大学信息与肿瘤免疫研究院张泽民院士团队联合合作方在Cancer Cell发表研究成果。该研究通过多维度技术手段,系统揭示TNT对局部晚期直肠癌(locally advanced rectal cancer, LARC)肿瘤免疫微环境的重塑,并首次利用时空组学技术证实CD8+ T细胞与内皮细胞的相互作用是TNT发挥临床疗效的潜在重要原因。这一成果为提升直肠癌治疗疗效、优化临床诊疗方案提供了新视角,也深化了研究人员对直肠癌新辅助治疗领域复杂机制的理解。

华大自主研发的时空组学技术Stereo-seq凭借高分辨率与高通量等优势,为该研究提供了重要支撑。其能够将基因表达数据精准映射至组织空间坐标,研究人员可直接观察细胞在微环境中的真实状态与互作关系,为解析TNT的作用机制提供了关键技术保障。

研究概要

▶ 研究对象:治疗前后的组织样本及血液样本

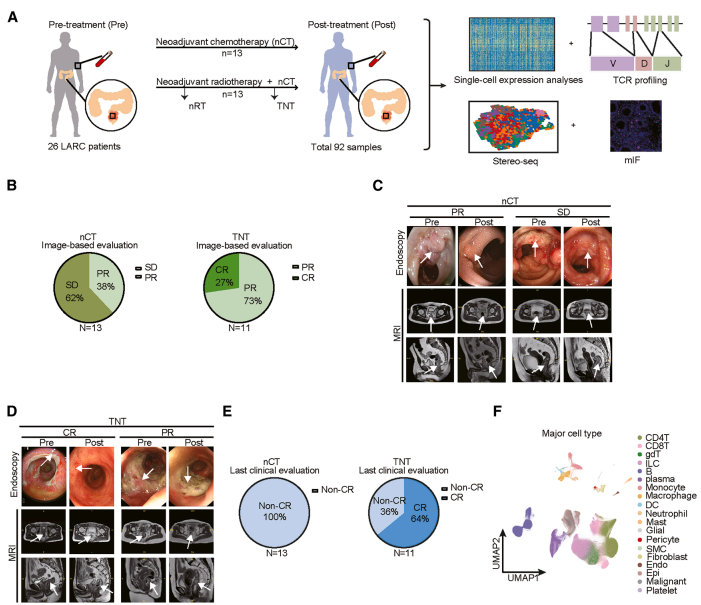

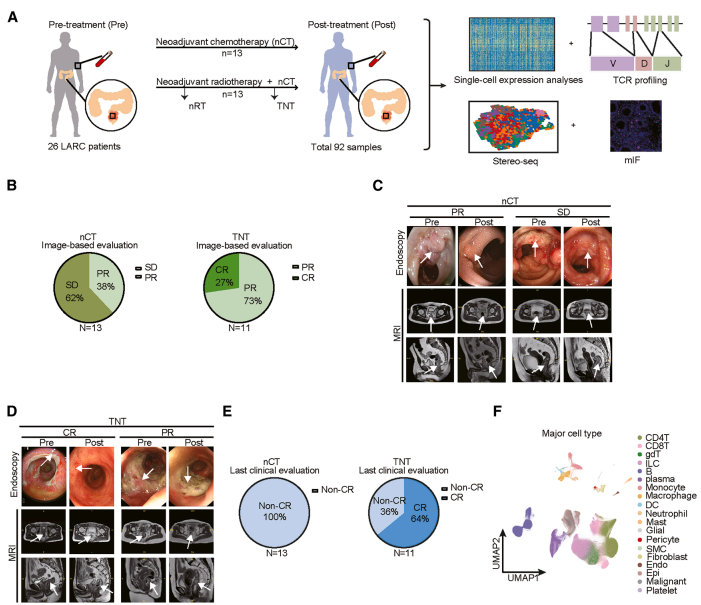

▶ 核心技术:综合运用单细胞测序、单细胞T细胞受体(TCR)测序、时空组学等前沿技术,结合多色免疫荧光实验、体外功能验证实验及配对样本动态分析

▶ 样本规模:26例LARC患者接受TNT治疗前后的组织样本及血液样本(共 92 例)

研究团队通过对比分析新辅助化疗(neoadjuvant chemotherapy, nCT)、中间时间点新辅助放疗(neoadjuvant radiotherapy, nRT)与TNT三种治疗方案的效果,得出多项重要结论:

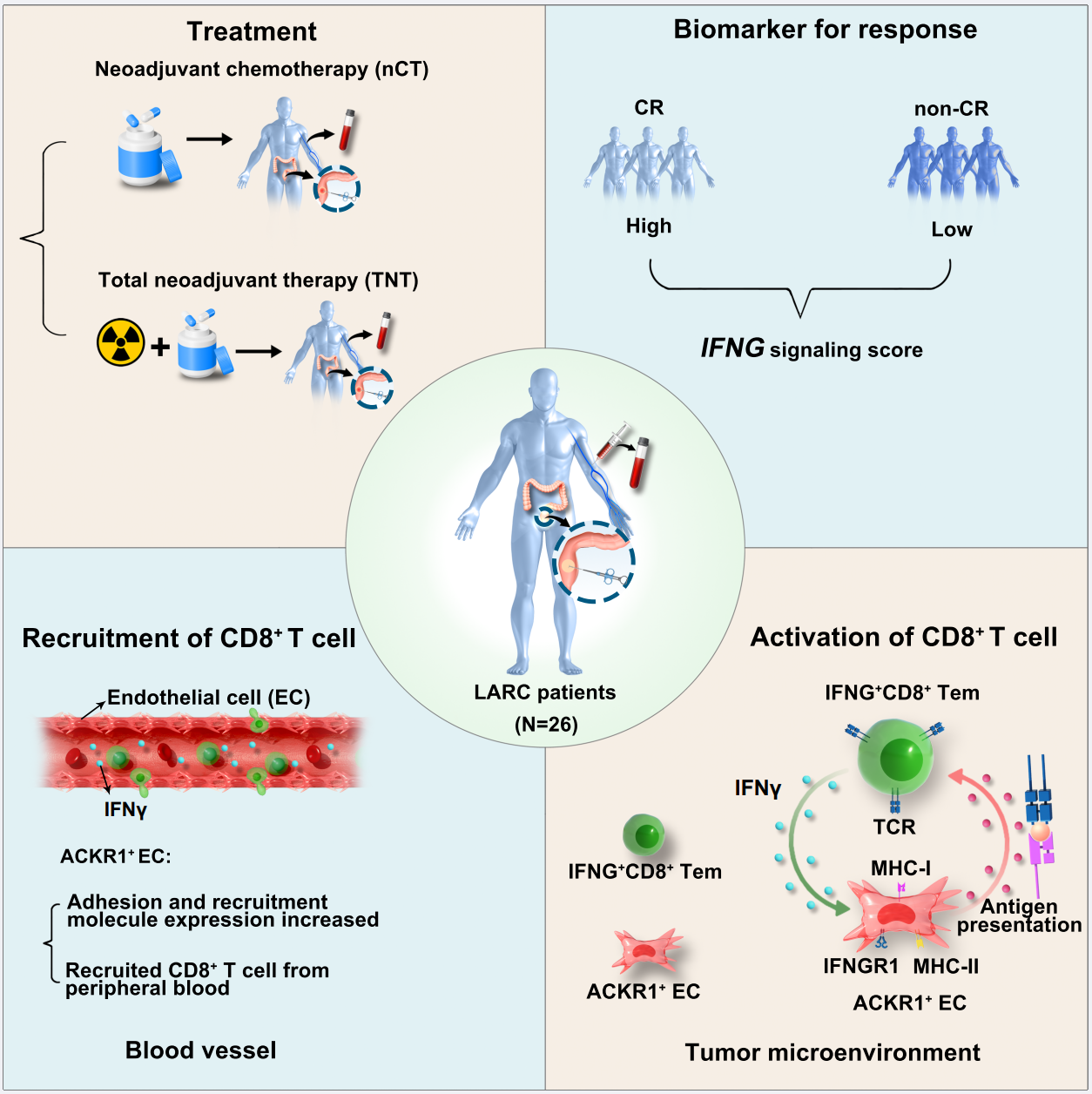

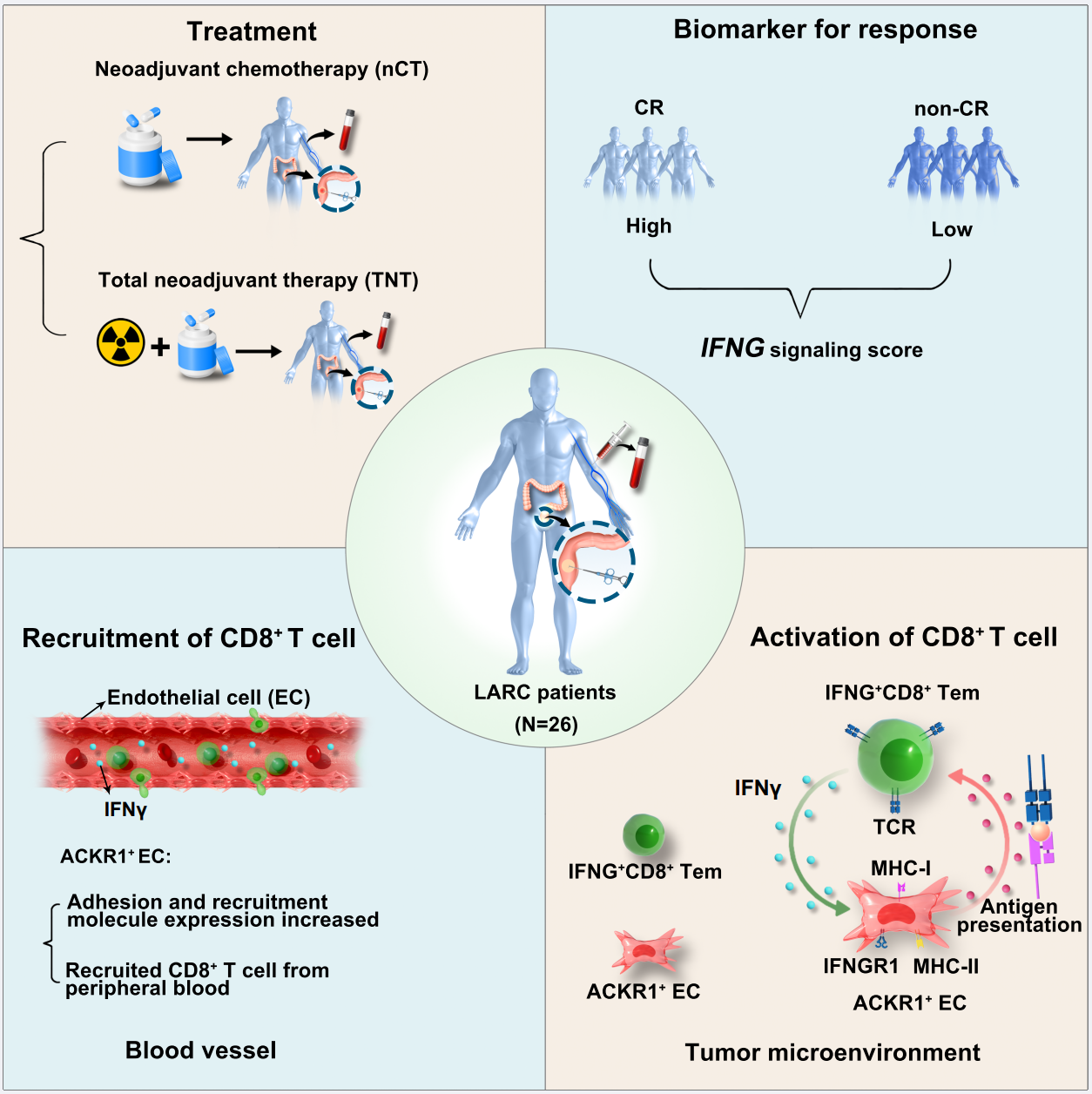

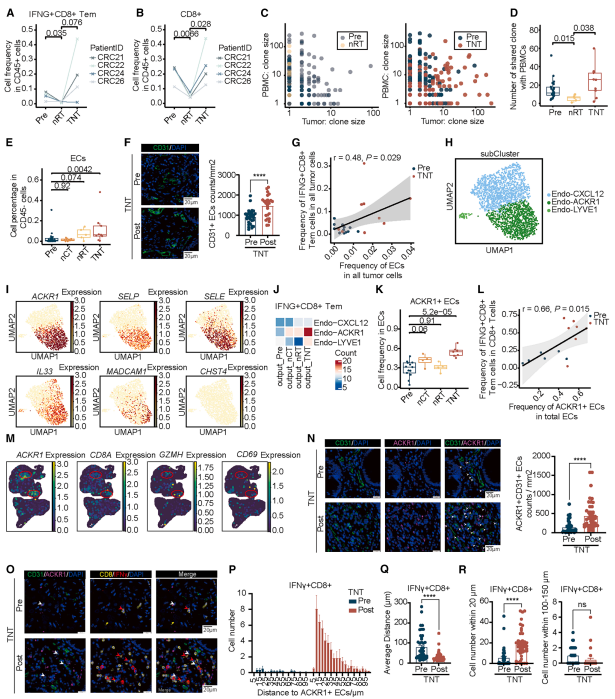

TNT显著强化抗肿瘤免疫应答:相较于nCT与nRT,TNT可显著提升肿瘤组织中IFNG+CD8+ T细胞(具有强抗肿瘤活性的T细胞亚群)的浸润比例,同时上调肿瘤免疫微环境中IFNG及其相关信号通路的表达水平;更重要的是,TNT能系统性增强患者外周血中的IFNG信号强度,且该信号强度可作为区分患者是否达到 “完全响应” 的潜在临床生物标志物,为临床疗效预判提供了便捷、可靠的检测指标。

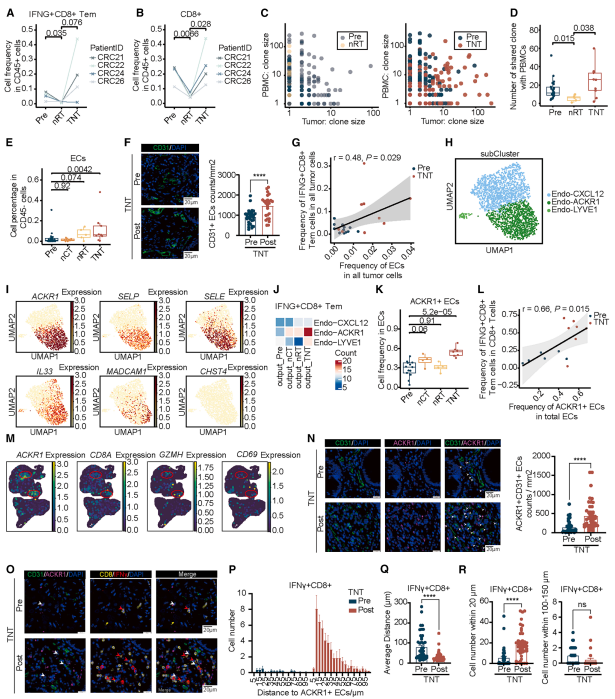

内皮细胞亚群为免疫招募关键 “桥梁”:研究首次发现内皮细胞(endothelial cells, ECs)中的ACKR1+ ECs亚群,是招募外周血CD8+ T细胞进入肿瘤微环境的重要 “载体”。时空组学技术Stereo-seq分析证实,ACKR1+ ECs与活化的CD8+ T细胞在空间上紧密共定位。进一步研究表明,TNT治疗后,ACKR1+ ECs不仅招募能力增强,还呈现出抗原递呈功能与T细胞激活能力显著提升的特征;体外实验证实,ACKR1+ ECs对CD8+ T细胞的激活具有抗原特异性,确保免疫应答的精准性。

图2. ACKR1+ ECs是招募外周血中IFNG+CD8+ T细胞进入肿瘤的关键桥梁

细胞间作用闭环强化杀伤效果:TNT治疗后,ACKR1+ ECs的IFNG信号通路及IFNG受体(IFNGR)表达水平显著上升,提示其功能受 IFNG+CD8+ T细胞分泌的IFNG调控;二者形成 “IFNG+CD8+ T细胞→调控 ACKR1+ ECs→招募并激活更多CD8+ T细胞” 的作用闭环,持续放大抗肿瘤免疫效应,最终提升肿瘤杀伤效率。

该研究系统揭示了TNT过程中CD8⁺ T细胞与ACKR1⁺ ECs在直肠癌肿瘤微环境中的空间共定位与功能互作,标志着肿瘤免疫研究已从细胞组分分析,深入至细胞空间关系与功能网络的系统解析。

这一发现为肿瘤免疫研究提供了重要启示:对治疗机制的理解需要从单纯的细胞类型鉴定,深入到细胞在组织空间中的相互作用网络。随着空间转录组等技术的成熟与普及,未来肿瘤研究将更加注重在空间背景下解析细胞功能与细胞间通讯,这将为开发更有效的肿瘤免疫联合治疗方案提供新的理论基础。

该研究由多领域科研团队协同完成。课题起步于深圳湾实验室肿瘤研究所,最终由科研团队在重庆医科大学完成,深圳湾实验室为该课题提供了重要支持。合作单位包括深圳湾实验室、北京大学、中山大学肿瘤防治中心和基因组多维解析技术全国重点实验室。重庆医科大学 / 北京大学 BIOPIC 张泽民院士、中山大学肿瘤防治中心丁培荣主任、北京大学 BIOPIC 朱琳楠副研究员、重庆医科大学程斯进教授及高千千教授共同担任通讯作者;重庆医科大学高千千教授、北京大学博士生凌心楠、中山大学肿瘤防治中心廖乐恩博士、北京大学博士后唐非、基因组多维解析技术全国重点实验室&杭州华大生命科学研究院姜宇佳博士共同担任第一作者。